脊柱结核和脊柱化脓性感染在西南地区是临床常见病,表现腰背痛而严重影响患者生活,常因后凸畸形、严重失稳、神经功能障碍而需要手术治疗,对稳定性重建要求高。传统手术方式有一期前路手术、一期后路手术、一期或分期前后路联合手术,各自有相应的优缺点,共同缺点是创伤大、固定范围大。随着微创理念和技术的进步,2001年Pimenta首创从腹部侧方进入腰椎进行融合 (direct lateral interbody fusion,DLIF),Ozgur等改良为XLIF(extreme lateral interbody fusion),因远离大血管而避免了相关并发症,大面积Cage植骨覆盖,利于融合及腰椎前凸恢复。主要缺点是需要分离腰大肌,损伤内部腰丛神经的可能性大,造成术后大腿疼痛、屈髋无力,需要繁琐的神经电生理监护。2018.09.04许建中主任特邀瑞士侧路手术大师Dr. med Mark Kleinschmidt 来科室学术交流,介绍了其精湛的XLIF手术技巧,分享了其2000余例退变侧弯、腰椎翻修手术的丰富经验,展现了XLIF微创手术的突出优势。

那么,能否有一种技术能避免分离腰大肌而又不损伤大血管? OLIF(oblique lumbar interbody fusion)应运而生。OLIF利用大血管和腰大肌的间隙作为入路进行融合,保留了前路手术的优点,又降低了血管损伤并发症,避免了XLIF损伤神经的风险,不再需要神经电生理监护,特别适合于直视下腰椎感染的病灶清除和植骨融合。

椎弓根螺钉固定技术生物力学稳定性可靠,在脊柱感染手术中应用最为广泛。但在骨质破坏严重的椎体前中柱,椎弓根螺钉固定不牢固,常需向上下延长固定范围,牺牲部分脊柱运动功能。Santoni等首先报道了皮质骨轨迹置钉技术(Cortical Bone Trajectory,CBT),螺钉行径主要位于椎体中后柱,抗轴向拔出力要比传统椎弓根螺钉高30%,主要用于骨质疏松腰椎退变疾病、邻椎病、钉道翻修,是一项新型微创脊柱置钉技术。目前还没有其应用于脊柱结核手术的报道。

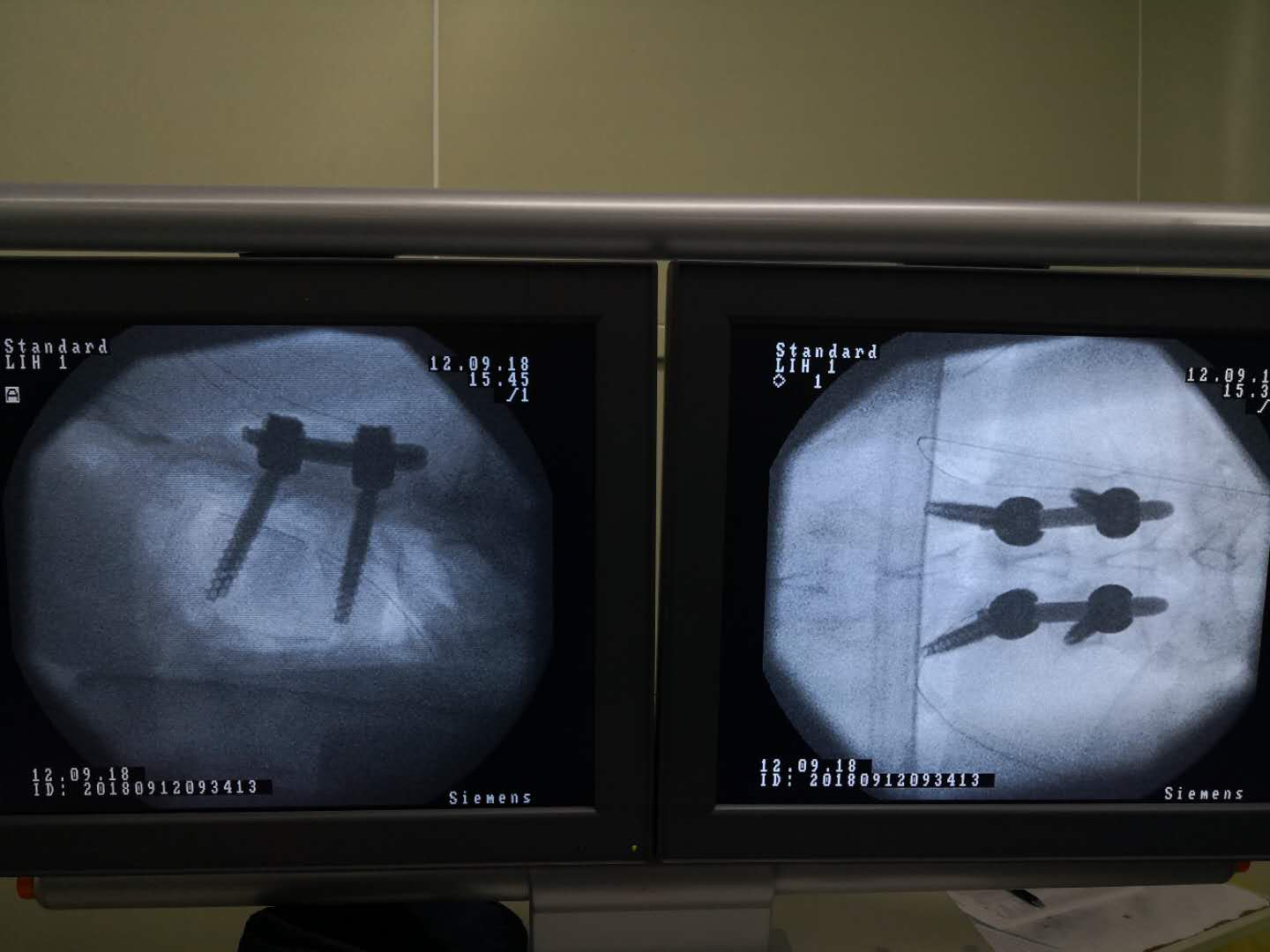

在许建中主任、罗飞副主任的支持下,骨科张泽华副教授经过充分的技术准备和严格的手术指征把握,连续成功开展了多例OLIF+CBT螺钉微创治疗腰椎结核、腰椎化脓性感染:患者右侧卧位,精确体表定位后采用mini open切口,分离三层腹壁肌肉,腹膜后显露腰大肌,采用新型Synframe 自动拉钩系统和冷光源,利用腹主动脉和腰大肌之间的安全间隙,充分暴露病灶,彻底清除椎间感染坏死组织,自体髂骨块行椎间植骨。进一步后路小切口有限显露,CBT螺钉固定,利用解剖标志徒手电钻开路置钉,大幅减少射线(仅需术前定位和术后确认)。CBT螺钉技术进针点位于椎弓峡部,更多地经过皮质骨,绝大多数腰椎感染椎体中后柱保持完整,能满足CBT螺钉行径,明显增加了螺钉把持力,有效增加节段稳定性;内植物和病灶相对隔离,为前方植骨融合提供有利的生物力学环境;充分利用了病椎骨质,节约1-2个固定融合节段,最大程度维持脊柱的运动功能。该技术创伤小、出血少、手术时间短,术后2天患者即可下床功能锻炼,住院时间短、恢复快。